数珠(じゅず)の種類と選び方

数珠とは、小さな珠に糸を通し輪の状態に作られた仏具です。お葬式や法事・法要、お墓参りなどで、仏様の前で礼拝する時に手にかけて使います。数珠には珠の数や房の形などさまざまな種類があり、宗派によって使われる数珠には特徴があります。

ここでは、数珠の意味や知っておきたい数珠の基本的な知識をご紹介します。

数珠とは?

数珠は何のために使うもの?

数珠は、仏様を拝む時に手にかけて使う仏具です。本来、数珠は、念仏を唱える際に、念仏を何回唱えたかの回数を数えるという役割がありました。念仏を1回唱えるごとに数珠の珠を1つ繰っていき、1周すると次は反対の方向に繰ってくという数え方をしていました。

「数珠」「珠数」「誦数」「念珠」「念誦」の読み方と違い

「じゅず」は漢字で書くと、「数珠」または「珠数」と書きます。「誦数(ずず)」といったり、「念珠(ねんじゅ)」ともいいます。

さらに、「ねんじゅ」を「念誦」と書くこともありますが、こちらは心の中で念じたり、口に出して仏の名号を称えたり、お経などを唱えることを指しています。「念誦」と書いて「ねんず」とも読むこともあります。

奈良時代の文献の中にも、「誦数」や「念珠」とあり、古くからさまざまな名称があったと考えられます。

本式数珠と略式数珠

数珠の形は宗派ごとに決まった形の「本式数珠」と、どの宗派でも使うことができる「略式数珠」があります。

若いうちは「略式数珠」を持ち、年を重ねた後に「本式数珠」を購入する。あるいは、「本式数珠」と「略式数珠」の両方持ち、親族のお葬式や法事・法要の際には「本式数珠」を使い、知人のお葬式などに参列する際は「略式数珠」を使うというように、場面によって使い分けることもできます。

本式数珠

「本式数珠」は、宗派ごとに決められた形の数珠です。

その宗派でのみ使うことができる二重の数珠で、「正式数珠」と呼ばれることもあります。玉の数は108個あり、その中には親王という大きな玉が1個、天玉という少し小さめの玉が4個ある格式の高い数珠です。

略式数珠

「略式念珠」は、「本式数珠」を簡略化した数珠のことです。お釈迦さまが愛用されていた菩提樹の数珠を6人の高弟に分け与えたのがはじまり、とも言われています。どの宗派でも使うことが可能です。「片手念珠」と呼ばれることもあります。

種類が豊富で男性用と女性用に分かれています。さまざまな使用の仕方があり、よく見られる片手にかけて使うもののほか、指輪や腕輪のように使用するものもあります。

数珠の珠について

数珠の玉の数

数珠の珠の数は、煩悩を表す数である108個が基本と言われ「本式数珠」とされています。菩薩修行の中で「煩悩を断ち切り、仏の功徳が得られるように」という意味から、この数が基になったといういわれがあります。

また、珠の数は多いものでは1080個のものもあります。反対に少ないものでは、携帯しやすい108個の半分である54個、108個の3分の1である36個のほか、27個、21個、14個など、さまざまな種類の「略式数珠」があります。

数珠の玉の種類

数珠の玉には、母珠(もしゅ、親珠ともいう釈迦の十大弟子や、十菩薩)、主珠(しゅしゅ・おもだま、子珠、成珠ともいいう)、四天珠(四菩薩珠)などがあります。

母珠は数珠の中心となる大きな珠です。房が付いていている珠といえば分かりやすいかもしれません。丁貝に穴が開いていて、ここからほかの珠をつないでいます。「本式数珠」は1個ないしは2個、「略式数珠」は房の根本に1個あります。

主珠は数珠の中でも最もたくさんある珠です。「本式数珠」の主珠の数は108個です。

四天珠は主珠の間にあるやや小さな珠です。「本式数珠」は4個、「略式数珠」は2個あります。四天王もしくは四菩薩を表すと言われています。母珠や主珠とは異なる色や石の種類を選ぶこともあります。

また、数珠の房に付いている珠には、釈迦の十大弟子や、十菩薩を表す弟子珠(記子珠ともいう)や、菩薩を象徴する浄明珠などがあります。

なお、使われる珠は数珠によってさまざまで、これらの珠すべてが使われているわけではありません。

数珠の房

数珠の房には、「頭付房(かしらつきふさ)」「切房(きりふさ)」「菊房(きくふさ)」「梵天房(ぼんてんふさ)」「紐房(ひもふさ)」など、いくつもの形状があります。僧侶が使う数珠では、それぞれの宗派によっては房の形や結び方や紐の数などに違いがあるようです。

「略式数珠」は形や色に決まりはありません。日常の生活で使用する数珠であれば、好みに合わせて選んだ方が良いともいわれます。

数珠を購入する際には、仏壇・仏具店などで相談することをおすすめします。

数珠の素材

数珠の素材には木や木の実、香木のほか、天然石や象牙、珊瑚など高級なものから、ガラスやプラスチックなどさまざまなものがあります。最近では、墓じまいをした墓石を使用した数珠などもあります。

天然木・木製素材の数珠

天然石・貴石素材の数珠

天然石や象牙、珊瑚などで作られているものもあります。

天然石:水晶、瑪瑙(めのう)、翡翠(ひすい)、琥珀(こはく)、虎目石(とらめいし・タイガーアイ)など

そのほか:象牙、珊瑚など

数珠の素材に決まりはあるの?

素材に関して、宗派による決まりはありませんが、経典によっては、水晶の数珠や蓮の実の数珠がよいとされていることもあるようです。

一方、性別によって好んで選ばれる素材の傾向はあるようです。男性には黒檀、虎目石、オニキスなどが、女性には、紅水晶(ローズクォーツ)や紫水晶(アメジスト)、真珠などが好まれているようです。

宗派ごとの数珠の種類と持ち方

各宗派によって特徴のある数珠が使われます。ただし、一般の人たちは共通で使える「各宗派用」の数珠を使うことが多いようです。

以下、簡単に紹介しますが、詳しくはお寺さんや仏壇店にお聞き下さい。

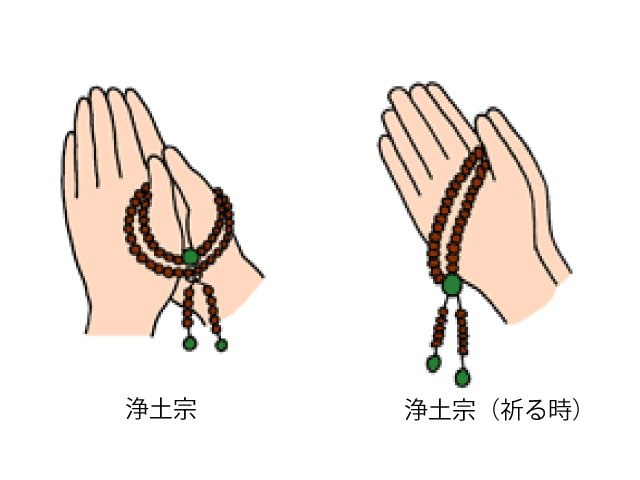

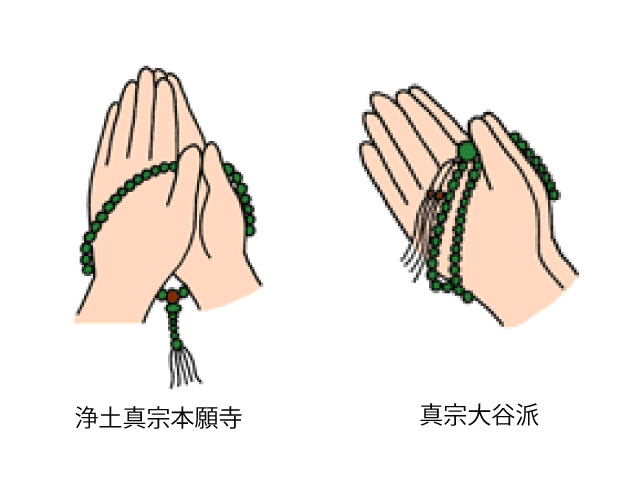

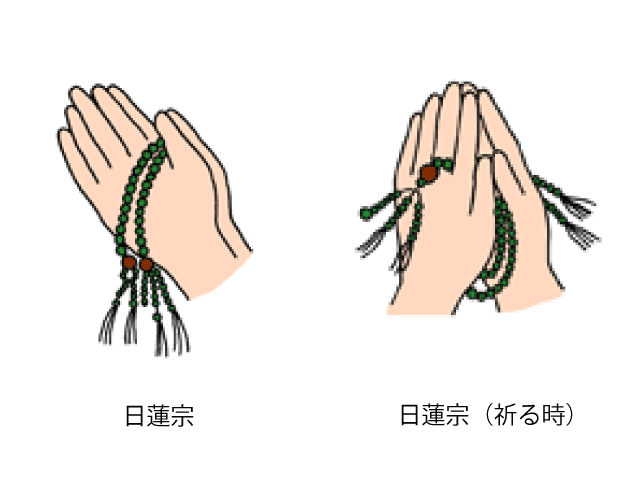

※各宗派によって合掌した時の数珠のかけ方にも違いがあります。イラストをご参照ください。

天台宗

修験道の影響で、平玉を使うことが多いのが特徴です。主珠108個、親珠1個、四天4個で構成され、二本の房にはそれぞれ丸珠10個、平珠20個がつけられています。

真言宗

別名「振分数珠」とも言います。房の色が三色、五色のものや、母珠がひょうたん形のものもあります。小ぶりのものは、真言宗以外の一般信者でも用いられることから、「八宗用」と呼ばれることもあります。

※真言宗では中指にかけます。

浄土宗・時宗

念仏を唱えるに当たり数珠を重視します。

二連の輪違いの珠数が多く用いられます。片手数珠は出家をしていない在家用として使われています。1080の珠を連ねた「百万遍数珠」も用います。巨大な数珠を何人もの人で回しながら念仏を唱えます。

浄土真宗

念仏の数取りの道具ではなく、礼拝の道具と考えます。

基本的には浄土宗と同じですが、「蓮如結び」ともいわれる、親珠に結ぶ裏房の結び方に特徴があります。本願寺派は頭付撚房を用い、大谷派では切房を用います。

禅宗(曹洞宗・臨済宗)

禅宗各派の装束珠数は、比較的古い形のものが多いです。曹洞宗で用いられるものは、親珠と四天の間、四天と四天の間に18個の主珠があります。

臨済宗と黄檗宗では、親珠2個で、10個ずつの記子がついていて、5個目のところで結んであります。

日蓮宗

ほかの宗派にない祈祷用の珠数が多いです。特に房の組み方と寸法が他宗派とは異なります。親珠の一方に3つの房がついているのが特徴です。

※日蓮宗では3つの房を中指にかけて外に垂らします。

数珠の起源

現在では仏教徒の多くが持っている数珠ですが、仏教が生まれた初期のころには、まだ仏教用具ではありませんでした。

数珠の起源については3,500年以上前、古代インドのバラモン教で用いられていたという説が有力だと言われています。

その後、仏教に取り入れられたのは2~3世紀ごろと言われていますが、その詳しい経緯ははっきりとしていません。

仏教とともに日本に伝わった数珠

数珠が日本に伝わった時期については、諸説あります。538年(552年説もあります)の百済(くだら:昔の朝鮮半島)より、仏教伝来とほぼ同じ時期に伝わったという説などがあります。正倉院の宝物の中に、奈良時代の数珠が保管されています。

数珠が日本に伝わった当時は、とても高価な物であったため、一部の僧侶や貴族の間でしか使用されていませんでした。一般庶民に浸透したのは、平安時代の末期から鎌倉時代に入ったころと言われています。

日本で作られた像が数珠を持つようになったのは、鎌倉時代以降といわれています。

キリスト教でも使われる数珠

さらに、数珠は西方にも伝わり、キリスト教やイスラム教でも祈りの数を数えるために使うことがあります。十字架と数珠を組み合わせたロザリオは、キリスト教で使われています。

数珠は、宗教によって珠の数が異なり、仏教は108個、キリスト教は50個、イスラム教は33個とされています。

数珠の功徳

仏教では、人間の煩悩の数は108あるとされています。数珠は、葬儀や法事などの際に手に持つことによって、108の人間の煩悩を消す力があると言われています。

数珠を持つことで魔よけや厄除けとなり、さらには福を授けてくれるというように、お守りとしての役割もあると考えられています。

こうした仏教の考え方などの点から、数珠の貸し借りは厳禁です。通夜や法要には、自分の数珠を持参するのがマナーです。

数珠の価格

数珠の価格・値段は素材などによって大きな差があります。一般的な相場としては、5,000円~1万円くらいのものが多いようです。量販店や100円ショップなどで販売されているものもあれば、10万円以上する高級なものまでさまざまです。

数珠は自分で買ってはいけないといういわれもありますが、これはまったくの迷信です。ご自身の希望に叶う数珠をお選びください。

数珠を購入するタイミングはいつでも構いません。数珠はどなたかが亡くなったタイミングで買うものではありません。「寿珠」とも言われる縁起の良いものですので、ご自身が欲しいと思った時にお買い求めください。

数珠の手入れ、保管

数珠は、汚れたら柔らかい乾いた布で軽く汚れをふき取ります。珊瑚や真珠の数珠は、皮脂などが付いたままにしておくと変色する場合もありますので、メンテナンスは必ず行ってください。素材を問わず、洗剤を使ったり、水洗いはしません。

数珠をしまう際には、袋状の袱紗(ふくさ)や、桐の箱に納めて保管しましょう。虫食いを防ぐために、防虫剤を入れておくのも良いでしょう。

数珠の修理・メンテナンス

紐が切れてしまったり、房が変色してしまったときには、仏壇・仏具店に相談しましょう。修理をすればまた使えるようになるものもあります。

また、数珠の紐が切れたら縁起が悪いと考える人もいるようですが、そんなことはありません。どうしても気になるという方は、仏様が悪縁を切ってくれたというように考えると良いかもしれません。

結婚式の数珠

弔事のイメージが強い数珠ですが、慶事にも用いられます。

結婚祝いや嫁入り道具として、また仏式の結婚式の際に住職から新郎新婦へ、数珠の授与や交換が行われることがあります。

贈り物の数珠

数珠は、結婚のお祝いだけでなく成人の祝いや就職祝いなどの贈り物としても相応しいものです。

慶事用の特別な数珠があるわけではありませんが、珊瑚やガーネットなどの赤い数珠や、水晶や白珊瑚などの白い数珠などが、贈り物として好まれるようです。

ご自身に合った数珠を選びましょう

数珠の種類は多く、何の知識もなく選ぶことは難しいかもしれません。

ご自身の好みに合わせ、色や素材、珠の大きさのほか、予算なども考慮するようにしましょう。お求めになる際には、ご家族や嫁ぎ先にアドバイスをもらったり、また、迷ったときにはお近くの仏壇・仏具店などに相談してみるのも良いでしょう。

良い数珠に出会えたら、大切に扱えば一生ものになります。さらに子どもたちに継いで、使用することもできます。長く使用していくことになるのだという点を考慮しながらお選びください。

数珠は仏壇店などで購入することができます。仏壇店で購入する場合は「いい仏壇」の割引クーポンを利用することもできますので、ぜひ、ご利用ください。