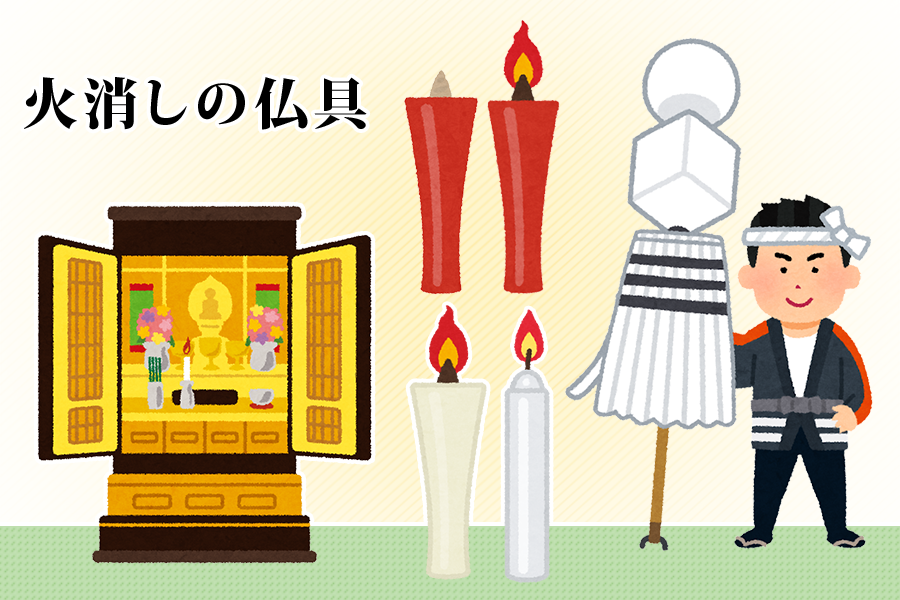

火消しの仏具(うちわやかぶせるタイプなど)

ろうそくの種類と火消しの重要性

和ろうそくは植物性の油でできているため、火をつけても煙があまり出ません。洋ろうそくよりも火力が大きく明るいのですが、芯が炭化し残るので芯切という芯を取り除く作業が必要なのが特徴です。

洋ろうそくは石油を原料としていますので、油煙は和ろうそくに比べ多いのですが、芯切の必要は特にありません。

そのほかにも、火をつけずにお供えすることができる花ろうそく、電気でろうそくの炎を模した電気ろうそくなどもあります。

花ろうそくや電気ろうそくなどの火を灯さないろうそくを除けば、和ろうそくも洋ろうそくも倒れると火事の危険性があります。また、ろうそくが燃え尽きるまで火を灯しておく方もいらっしゃるかと思いますが、その場を離れてしまうと火事の危険があるため注意が必要です。5分ほどで火が消えてしまう短いタイプのろうそくなどを用いて、そばを離れるころには火が消してから離れるようにしましょう。

なぜ、ろうそくの火を吹いて消してはいけないのか?

またこうしたこと以外にも口で吹くとろうそくの蝋が飛び散ったり、煙が余計に出てしまったり、デメリットが多くあります。

一般的には手で扇いで消火する方が多いかと思います。その場合には左右に手をパタパタと扇ぐのではなく、上から下に一振りでサッと消せるとスマートです。指をしっかり閉じると消しやすいのですが、指先がほかのものに当たったりなかなか消えなかったりとコツがいります。ろうそくの火を消すときに火消しを用意しておくと、無用な気遣いをせずに火が消せるので非常に便利です。

火消しの種類

かぶせるタイプ

うちわ

芯つまみ

また、火消しではありませんが和ろうそくの場合は「芯切ばさみ」という仏具も便利です。先述したように和ろうそくは芯が燃え落ちずに残り続けますので、長時間火をつけたままでいると火が大きくなりすぎたり火の形が上に伸びてしまったり、また暗くなってしまったりということがあります。芯切ばさみは火の形を整え、明るさを保つために必要な仏具です。はさみの刃の部分が皿のようになっており、切った芯を落とさずに取り除くことができます。

火消しは、ささやかな心遣い

誰でも安全に火を消すことができる火消しを、ひとつ用意しておくとよいでしょう。

まとめ

なお、火消しやろうそくのことだけでなく、仏壇・仏具について一度相談したいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。